厨房機器に、興味津々。

ホテルのオープンに向かって、小さなものから大きな

ものまで、あらゆる分野での吟味と選定をしていかな

ければなりません。

たくさんの課題が山積みになっていますが、それを今

ひとつひとつ決めていく作業の途中です。

時間をかけて頭のなかでああでもないこうでもないと

悩んだり、押しつぶされそうになったり・・・(笑)

それでも悩みに悩んだ末、それらを実現化していって

お客様にご披露できる日が楽しみです。

先のブログでも、設備面や食材面などの課題について

ふれてきましたが、今日は調理面の課題のひとつ、

厨房機器についての見学会に行ったときのお話です。

新しい機器はワクワクしますね。

どんな食材をどのように調理してお客様に提供するか。

そのためにはどういった機器が必要になるのか。

使い勝手や配置などもあわせて検討していきます。

ということでまずは、使い方など専門のかたの説明を

受けます。

「ふんふん、そういうこともできるんですね・・・」

そしてその後、興味津々に近寄っていきます。

はじめて新しい文明にふれた人達みたいになって

います(笑)。

別の器具を使ったデモンストレーション。

どんな仕上がりになるのか、皆真剣です。

出来上がりを試食し、感想や確認したいことなどを

話し合います。

お客様に喜んでいただける料理をお届けしたい思い、

実際に導入したならば最大限に活用したい思いから、

選定は慎重になります。

ホテルの弱みとして硫黄の影響が大きいことをお伝え

していましたが、このような厨房器具にも硫黄は大きく

影響し、老朽化ではなくとも突然に故障します。

(しかも週末や盆正月など、お客様が多いときほど

故障しやすいジンクスが・・・涙)

私共も業者さんも、両者間でそれが永遠の悩みで

泣かされていますが、お客様に支障をきたすことが

ないよう、相互に協力していくしかないようです。

野菜を楽しめるお店です。

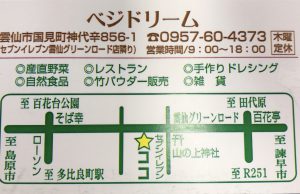

今日は島原半島・雲仙市のお店をご紹介します。

雲仙温泉から国道389号線を多比良港方面へ。

雲仙グリーンロード沿いにある「ベジドリーム」さん

へ行ってきました。

1階には地元生産者さんから届く野菜などの生鮮食品

のほか、雲仙ハムやお豆腐、地元食材などなど・・・

島原半島全体の産物が揃っていました。

島原半島は野菜の産地でもあります。

とても新鮮で地元ならではのお得感!

ついついたくさん買い占めてしまいました!

旅行中のかたはお持ち帰りが難しいものもありますが、

地元の産物を見るだけでも楽しいと思います!!

2階ではランチができます。

野菜をメインにした内容となっています。

野菜中心の内容なので食べたあと体に優しい感じで

ほっとしました。

ちなみにサラダバーがあり、新鮮野菜をたっぷりと

いただけます。

もちろん、たっぷりといただいてきました 笑。

お店の自家製ドレッシングもランチの際試せます、

野菜や果物からできたものです。

興味のあるかたは是非どうぞ!

先にも書いたように、島原半島は海あり山あり。

野菜やお肉・お魚など食材の宝庫です。

海に囲まれ山や畑を見慣れてしまい、その味が

「あたりまえ」だと思ってしまいがちですが、それは

あたりまえ、ではなく、価値なんだということに気が

つきます。

「野菜に甘みがありますね!」

「野菜に味がありますね!」と、

とても喜んでくだるお客様も多いんですよ。

嬉しいことです!

これからもっともっと島原半島の野菜を発信して

いきたいですね!

地元のお魚事情について

今日は、地元の魚(鮮魚)事情についてのお話です。

料理の中で大事な食材のひとつ、海に囲まれた長崎県の

新鮮な魚を期待されるお客様も多いのではないでしょうか。

たとえばこちらは、島原半島の南部に位置する南島原市

で漁獲量が高く名物の”あらかぶ”ですが,

(全国的には”かさご ”ですね!)

お客様が「こちらではこんな魚がとれるんだなあ」

などと、お住まいの地域と比べながら食されて

思い出話にされるのも旅の楽しみのひとつですよね。

これまでは四季の献立が決まればそれに準じて決まった

種類の魚を仕入れることが多く、旬のものなどを

こまめに提供できる機会が少なかったのが心残り

であり反省点でした。

これからはそのような面をできるだけ改善したいという

思いもあり、島原半島内の漁協さんへ時々お話を伺って

います。

島原半島内でも地域ごとにいくつかの漁協さんに分かれ

ていて、各市の漁場で獲れる魚の種類が違うことや、

季節によって変わる旬の魚、年間漁獲量など知らない

ことばかりです。

海が近いので、漁獲も容易いのではと思っていました

が・・・

以前とくらべ漁獲量は減少していて、海水の温暖化

からか、これまで獲れていた種類が少なくなり、

かわりに南方の魚や、見たこともない珍しいものが

揚がったりと、海の中でも環境の変化が起きて

いるようです。

自然環境が変化するにつれ、その土地で昔から獲れて

いた地元の魚を提供することも、これからの未来

難しくなるのかもしれませんが、やはりお客様には

新鮮で美味しい魚を提供したい思いがあります。

そのためには魚に対する知識や調理法、日頃のこまめな

情報収集、ネットワークづくりが必要となるようです。

その為にもひき続き研究していきたいと思います。

コンセプト探し①強みと弱み

私達のコンセプト探しの旅は、まずホテルの「強み」と「弱み」を挙げることから始めました。

「強み」―他と比較して独自の特徴と成り得る事

として私達が挙げたのは…

①雲仙独特の風景 地獄谷に囲まれた立地。

-300x199.jpg)

②地域の観光の歴史とも重なる 創業100年の歴史。

③外国人用ホテルから始まったことから洋食を始め洋の文化を持つ点。

-300x212.jpg)

逆に「弱み」となっている点は?

①過去の歴史上、源泉を他に分け与えたため、例えば源泉100%の掛け流しの温泉はできない点。

②強みと裏腹に硫黄の影響により、使える建設資材に限りがあり、且つ腐食や故障が多い点。

③また客室の備品に最新モデルの電化製品でグレードアップをはかるのは難しい事。

強みと弱み…。

他にもいろいろ出し合いましたが、代表的なものに集約するとこのような事でした。

これまでお客様からも設備や建物の古さを言われる事が、しばしばございました。

この点では、建て替えることにより大幅に解消されるのですが、サービスや料理については今まで以上に努力する必要がありますし、永遠の課題と自覚しています。

その上で、新しいホテルは…

立地や歴史からくる強みを活かし、雲仙という場所の地域性を色濃くすることで、

お客様にも”雲仙らしさ”を感じていただけるようにしたいと思ってます。

痛々しい姿になっています。

前回、解体の記録で建物の正面が半分になってしまった様子をお届けしましたが、その後ほんの1日足らずで作業がさらに進行し、その様子はさらにがらりと変わってしまいました。

建物全体的に表面の壁面やガラス、枠などがすっかり取り外され、全体的に「一枚めくれてしまった」その様子は廃墟のようで、昨日にひきつづき衝撃の光景になってしまいました・・・。

すがすがしい春の青空を背景に、とても痛々しい姿です。

建物の大きさからかどうしても目立ってしまい、やはり異様な光景に映ったのでしょうか、歩行者のかたや、運転中のかたも車を停めて写真を撮っていたりと、ホテルの前で足を止めるかたが多くなってしまいました。

建物に気持ちがあるならば、本人の意思とうらはらに弱ったところを無理やりさらけださせてしまったような・・・大変申し訳ないないなあと思ったりして・・・。

できるならば隠してあげて「見ないでください!!」と言いたいところだったんですけどね・・・。

雲仙⇔長崎・諫早方面への最短ルート・県道128号線からの夕陽

です。

ここは通称「岳道(たけみち)」と呼ばれる早道ルートで、麓から標高700メートルの雲仙まで、10分ちょっとで一気に上がれる道路です。

カーナビの誘導でこの道を登ってこられて、「怖かったああ」とびっくりされるかたもいらっしゃいますが・・・以前(拡張工事前)は、上から下まで車1台分しか道がないような離合だらけの林道だったんですよ。

その当時から比べると、今は観光バスも通行しています。便利になりました!